|

Château de |

||||

|

|

||||

|

Postkarte,

siehe auch: |

||||

|

||||

|

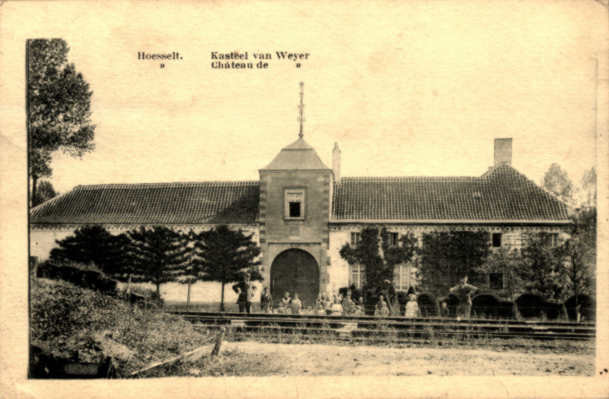

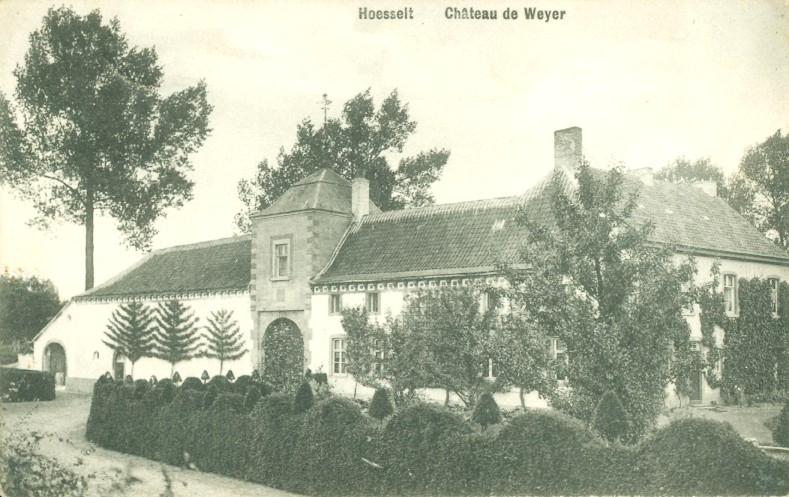

Postkarte Hoesselt Château de Weyer |

||||

|

||||

|

Postkarte Hoesselt Kasteel van4 Weyer |

||||

|

||||

|

Postkarte Hoesselt Château de Weyer |

||||

|

||||

|

Foto, |

||||

|

Beschreibung Ehemaliges Steuergericht mittelalterlichen Ursprungs mit Gebäuden aus dem 17. und 19. Jahrhundert sowie einem Gutshofpark mit interessanten Bäumen und einem zu einem Landschaftsteich umgestalteten Wassergraben. Weyer ist ein Steuergericht, das bereits 1324 erwähnt wurde und zunächst der Familie Van den Wyer oder Du Vivier gehörte. Im 17. Jahrhundert gehörte es der Familie de Grati (die Jahreszahl 1641 und ihr Wappen zieren das Torhaus) und 1782 wurde es von Simon Huygen, dem von 1773 bis 1782 amtierenden Amtsrichter von Hoeselt, erworben. Sein Sohn, Jan Peter Huygen, ein Landwirt in Hoeselt, ist daher im Kataster als Eigentümer eingetragen. Auf dem ursprünglichen Katasterplan weist Weyer einen quadratischen Wall (Gerichtsnummer 711) auf, innerhalb dessen sich nahe der Brücke ein L-förmiger Gebäudeflügel mit einem gegenüberliegenden zweiten Gebäude (Nr. 713), ein Garten (Nr. 712) und ein Obstgarten (Nr. 714) befinden. Dieses Detail ist auch auf dem Ferraris-Plan (1774–1775) zu erkennen, wo das Anwesen als Schloss bezeichnet wird. Neben dem Wassergraben umfasst das Anwesen auch mehrere Obstgärten (Nr. 714, 715, 717), Ackerland (Nr. 709, 716), Wiesen (Nr. 705, 707, 708), einen Teich (Nr. 706) und zwischen Wassergraben und Straße einen Lustgarten (Nr. 710). Die heutige Konfiguration der Gebäude (Torturm aus dem Jahr 1641 und Anbauten aus dem 19. Jahrhundert) ist unverändert geblieben und entstand in mehreren, in den Vermessungsskizzen dokumentierten Etappen. Seit 1857 bilden sie einen geschlossenen Komplex um einen gepflasterten Innenhof. Seit 1868 ist die westliche Hälfte des Wassergrabens zugeschüttet.

Der Hof Ein ursprünglich L-förmiger Gutshof aus dem Jahr 1641 mit einem separaten Wirtschaftsgebäude im hinteren Teil des Hofes, gelegen auf einem quadratischen, von einem Wassergraben umgebenen Grundstück, so auch auf der Ferraris-Karte – mit der Bezeichnung „Château“ – und im Atlas der örtlichen Straßen (1844). Der ursprüngliche Teil des heutigen Komplexes ist der nordwestliche Torflügel und der senkrecht daran anschließende südwestliche Flügel. Die heutige, nahezu geschlossene Form um einen rechteckigen, gepflasterten Innenhof erhielt der Hof durch den Anbau des nordöstlichen und südöstlichen Flügels in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Garten hinter dem Schloss sind Reste des Burggrabens erhalten. Die weiß getünchten Backsteingebäude unter Sattel- und Walmdächern (flämische Ziegel) sind im Altbau mit schmiedeeisernen Mauerankern aus dem 17. Jahrhundert mit Voluten verstärkt. Der Nordwestflügel umfasst neben dem Eingangstor auch das Wohnhaus (Südteil) und vermutlich die ehemaligen Stallungen. Letzterer wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Wohnhaus umgebaut und dient heute als Garage. Der Querflügel beherbergt einen Teil des Wohnhauses. Das Torhaus hat eine verputzte Fassade und ein Mansarddach (Schiefer); im First sitzt eine schmiedeeiserne Wetterfahne mit einem doppelköpfigen Adler. Das Rundbogentor ist in einen zurückgesetzten, rechteckigen Kalksteinrahmen mit schweren Pfosten eingefasst. Die Holzarbeiten sind original. Über dem Tor befindet sich ein Giebelstein mit einem Wappen, der Inschrift „GRATA SIDERAGNATI“ und der Jahreszahl 1641. Darüber befindet sich ein rechteckiges Fenster in einem flachen Kalksteinrahmen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Hofseitig weist das Tor nur den Natursteinbogen auf. Darüber befindet sich ein Kuppelfenster in einem flachen Kalksteinrahmen (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts). Das Haus verfügt über rechteckige Fenster in Kalksteinumrahmungen aus wiederverwendetem Material – eine Adaption aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts –, originale rechteckige Mergelsteinfenster unterhalb des Gesimses und neuere Rundbogenfenster in verputzten Umrahmungen. Der Querflügel der Rückfassade besitzt gewölbte Fenster aus dem späten 18. Jahrhundert in einer Kalksteinumrahmung mit Schlussstein. Die rechteckige Tür in einer flachen Kalksteinumrahmung weist Holzarbeiten mit Oberlicht und hölzernen Sprossen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Der ehemalige Stallflügel hat rechteckige Fenster aus dem späten 19. Jahrhundert in der Vorderfassade und neuere Öffnungen in der Hoffassade. Ein Anbau unter einem Pultdach an der linken Seitenfassade verfügt über ein Rundbogentor. Die beiden Seitenflügel zeichnen sich durch ein bemaltes Mergelsteingesims auf kerbförmigen Konsolen mit einem Fries aus Kartuschen, Rautenköpfen und Medaillons aus. Gegenüber dem Eingangstor befindet sich der heutige Stallflügel aus der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Die ältesten Öffnungen sind die rechteckigen Öffnungen in einer flachen Kalksteinumrahmung, die möglicherweise aus wiederverwendetem Material besteht. Die Querscheune verbindet diesen Flügel mit dem Torflügel. Es verfügt über zwei gemauerte Rundbogentore (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts). Der Herrenhofpark Postkarten aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts zeigen ein wunderschönes Bild von Weyer mit seinen weiß getünchten Fassaden, an denen hohe Spalierobstbäume wachsen. Der westlich und südlich gelegene Vorgarten war einst ein Ziergarten, der durch eine schöne, wellenförmige Hecke, über die kegelförmige Formgehölze ragen, von der Einfahrt und der Straße abgeschirmt war. Die geschwungene Linie dieser Hecke ist bereits auf der Vermessungsskizze von 1875, dem vermutlichen Anlagejahr des Gartens, zu erkennen. Die Grenze des Vorgartens, der sich wie einst auch südlich des Hauses erstreckt, bildet noch heute die 150 Jahre alte, nun aber gerade geschnittene Eibenhecke, die sich entlang der Straße nach Rijkhoven fortsetzt und mit Schneebeeren durchsetzt ist. Die Hecke wird heute von zwei Toren unterbrochen. Das große Eingangstor in der südwestlichen Ecke ermöglichte den Zugang zum Haus, ohne den Hof überqueren zu müssen, wurde jedoch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg außer Betrieb gesetzt. Es handelt sich um ein weiß gestrichenes schmiedeeisernes Tor zwischen gemauerten Torpfosten mit flachen Decksteinen. Es besteht aus quadratischen Pfosten und Querriegeln mit Querstreben, Spitzspindeln und Spindeln mit Speerspitzen, die unterschiedlich hoch sind und abwechselnd durch bogen- oder U-förmige Motive verbunden sind. Dieses Tor und ein Teil des Vorgartens wurden zugunsten der NMBS (Nationale Eisenbahngesellschaft) enteignet.

Senkrecht zur Hausfassade steht das weiß gestrichene schmiedeeiserne Fußgängertor zwischen wunderschön verzierten gusseisernen Torpfosten. Es besteht aus quadratischen oberen, unteren und mittleren Querriegeln, runden Spindeln und Unterspindeln. Der ansteigende Verlauf der Spindeln, der mit durchbrochenen Speerspitzen versehen ist, wird von niedrigen, horizontalen Voluten getragen. Ein drittes Tor, vermutlich aus den 1920er Jahren, mit Bandeisen für Pfosten und Querriegel, umschließt den Hof zwischen dem senkrechten Hausflügel und der Scheune und ersetzt vermutlich das ehemalige Feldtor. Es besteht aus zwei festen Erkern und einem zentralen Tor, das an einem langen, flachen Geländer hängt, das von Wand zu Wand verläuft. Darüber erstrecken sich die Gitterstäbe, und Stangen verankern die festen Pfosten im Boden. Die runden Gitterstäbe sind durch bogenförmige Eisenbänder verbunden, die das Tor ebenso prägen wie die peitschenförmigen Verzierungen zwischen den Gitterstäben und die Rosen, die sie an den Geländerstäben befestigen. Dieses Tor bietet Zugang zum Gutshofpark, der innerhalb der Wassergräben angelegt wurde und sich über den alten, zu einem L-förmigen Teich umgestalteten Damm erstreckt. Im Osten und Süden ist er von einem erhöhten, bepflanzten und baumbestandenen Damm umgeben. Er besteht außerdem aus Rasenflächen (ehemals Heuwiesen) mit einem einzelnen Rasen am Teich, vereinzelten Ziersträuchern und Relikten einer älteren Landschaft mit rustikalen Akzenten, wie beispielsweise einer groben Bank aus Felsblöcken auf einer Anhöhe, eingefasst mit demselben Stein, der auch am Grund des Teichs zu finden ist und zur Uferbefestigung verwendet wurde. Im Garten südlich des Hauses befindet sich ein kreisförmiges Wasserbecken um die heute ausgetrocknete Quelle, die früher die Kanäle speiste und in die Demer mündete. Eine auf Eisenträgern errichtete Bogenbrücke aus dem späten 19. Jahrhundert überspannt den Teich mit einem Geländer aus miteinander verbundenen Voluten, in dessen Mitte ein Medaillon mit den Initialen MB für Martha de Brouckmans eingearbeitet ist. Dieselben Initialen zieren auch den auf 1880 datierten Giebel über dem Tor des Sint-Jozefinstituut (Sankt-Josef-Institut) aus dem 18. Jahrhundert. Ein Rundweg verbindet alle Teile des Parks, verläuft parallel zur Grundstücksgrenze und wird beidseitig von Bäumen wie Haselnusssträuchern, Ahornbäumen und neueren Nadelbäumen gesäumt. Der schönste Baum, eine von Pilzen befallene Braunbuche, deren Stumpf in der Südostecke stehen blieb, musste 2004 gefällt werden. Er gehörte zur ältesten Baumgeneration (ca. 125 Jahre), die ihren Höhepunkt erreichte. Das Unterholz besteht aus Efeu, Schneeglöckchen und Brennnesseln, Huflattich und Großer Huflattich, Primel, Veilchen und Aronstab. In der Strauchschicht wachsen Schneebeeren, Haselnuss, Falscher Jasmin, Mirabelle, Buchsbaum und Eibe. Nahe der Brücke wächst eine Magnolia soulagneana, und im Graben wachsen unter anderem Gelbe Schwertlilien und Huflattich. Weyer liegt neben der Bahnstrecke Hasselt/Lüttich im feuchten Tal der Demer, die in der Nähe entspringt. Die Teiche und Bäume haben jedoch in den letzten Jahren stark unter der Trockenheit gelitten; eine Quelle auf dem Grundstück ist sogar ausgetrocknet. BÄUME Hängende Stechpalme (Fraxinus excelsior ‚pendula‘) (200 cm) als Solitärbaum am Zaun; Gemeine Stechpalme (Ilex aquifolium) (97 cm), Eibe (Taxus baccata) (132 cm), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) (230 cm) und Buntblättriger Bergahorn (Acer pseudoplatanus ‚Leopoldii‘) (260 cm), dazu zwei doppelstämmige Exemplare (240 und 339 cm unter den Ästen) und eines mit drei Stämmen (282 cm); Bergahorn (Acer pseudoplatanus) (270 cm); Eschen (Fraxinus excelsior) (255 cm) und (261 cm), Rotbuche (Fagus sylvatica) und Braunbuche (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘) (235 cm), Holländische Linde (Tilia x vulgaris) (295 cm) und Bergahorn (Acer negundo) (310 cm) als Solitärbaum und über dem Teich hängend; Akazie (Robinia pseudoacacia), ein einzelner Amberbaum (Liquidambar styraciflua) (234 cm) auf der Rasenfläche zwischen Haus und Teich; eine markante Magnolie (Magnolia x soulangeana) an der Brücke über den Teich. Grundbucharchiv Limburg, Urgrundbuch Hoeselt, Abteilung I (Hoeselt), Abschnitt G, 1812, überarbeitet 1842. Grundbucharchiv Limburg, Hoeselt-Mutationsskizze, Abteilung I (Hoeselt), 1857/83, 1868/26 und 1875/23. DE MAEGD C. UND VAN DEN BROECKK M. 2008: Inventar der historischen Gärten und Parks in Hoeselt, unveröffentlichter Text, Flemish Heritage Agency. NIJSSEN R. 2004: Het Laathof van den Wijer in Hoeselt, Limburg. The Old Land of Loon, 2004, Nr. 1, 67. SCHLUSMANS F. 1996: Inventar des Kulturerbes in Belgien, Architektur, Provinz Limburg, Bezirk Tongeren, Kantone Bilzen-Maasmechelen, Building Through the Ages in Flanders 14N3, Brüssel-Turnhout, 199-201. VAN DE WEERD H. 1954: Aus der Vergangenheit von Hoeselt, Nachdruck aus Limburg, 1954. |

(c) www.weyeriana.de · /Orte: Weyer.Belgien/ · Letzte Änderung: 30. Dezember 2025