|

03.04.2015 Jahnow, Hedwig, Alttestamentlerin, Licentiatin h.c., Stadträtin, Stellvertretende Direktorin als Oberstudienrätin, * 21.3.1879 in Rawitsch/Posen, † 22.3.1944 in Theresienstadt

Hedwig Inowraclawer wird als älteste Tochter des Gymnasial-Hilfslehrers Dr. Ascher Inowraclawer und seiner Frau Betty geboren. Sie wächst mit ihren beiden Schwestern Valerie und Alice sowie ihrem Bruder Reinhold auf, der 1914 als preußischer Oberleutnant und türkischer Hauptmann das erste Kriegsopfer unter den deutschen Kampffliegern wird und so in die Militärgeschichte eingeht.

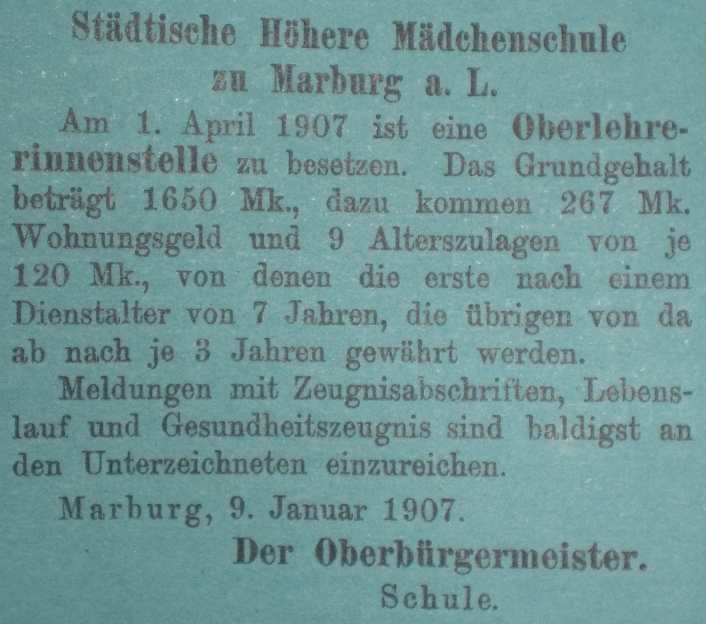

Der Vater lässt sich 1880 mit der Familie in Breslau taufen und nimmt den Vornamen Alfred an, spätestens 1892 heißt die Familie Jahnow, wohl um den jüdischen Klang des Namens abzulegen. Erst danach erfolgt die Einstellung des Vaters in den regulären Schuldienst und die damals damit verbundenen üblichen mehrfachen Versetzungen, die für J. zu Besuchen privater Höherer Mädchenschulen in Breslau und Strehlen führen. 1895 beginnt Hedwig Jahnow – mangels Alternativen für junge Frauen – in Berlin eine Seminarausbildung zur Lehrerin, da es in dieser Zeit für Frauen noch keine Studiermöglichkeiten gibt. Diesen Teil der Ausbildung schließt sie 1898 mit dem Lehrerinnenexamen ab und kann so mit nur 19 Jahren erste Lehrerfahrungen in verschiedenen Berliner Mädchenschulen sammeln. Diese sind notwendige Voraussetzung für die weitere Qualifikation zur akademisch gebildeten Oberlehrerin – einer Studienrätin –, die sie ab 1903 am Viktoria-Lyzeum durchläuft. Dies sind genau genommen wissenschaftliche Fortbildungskurse, die zusammen mit Vorlesungen und Seminaren als Gasthörerin (die ersten Studentinnen werden in Berlin erst im Oktober 1908 immatrikuliert!) an der Berliner Universität auf das Oberlehrerinnen-Examen vorbereiten. Und genau hier an der Universität werden die Weichen für ihre Zukunft gestellt, hier lernt sie Hans von Soden im kirchengeschichtlichen Seminar Adolf Harnacks kennen, ebenso den später für sie so wichtigen Alttestamentler Hermann Gunkel. 1906 schließt sie ihr Examen als Oberlehrerin für die Fächer Geschichte und Evangelische Religion ab. Im Jahre 1907 schreibt der Magistrat der Stadt Marburg eine Oberlehrerinnenstelle an der 1879 gegründeten „Städtischen höheren Mädchenschule“ aus, der heutigen Elisabethschule.

Von Anfang an ist ihr die gleiche Bezahlung wie bei den männlichen Kollegen, sogar die Anerkennung ihrer Studienjahre für die Alterszulagen wichtig. Fast gleichzeitig erhält 1907 auch ihr hochverehrter Professor Gunkel einen Ruf an die nur eine Bahnstunde von Marburg entfernte Ludwigs-Universität Gießen und damit seine langersehnte ordentliche Professur. Neben ihrer schulischen Arbeit besucht J. regelmäßig Gunkels Vorlesungen und Seminare und ist bei ihm und seiner Frau zu Hause eingeladen. Eine erste große Arbeit zu einem alttestamentlichen Thema erscheint 1914 über „Die Frau im Alten Testament“ in der Zeitschrift „Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit“, die von der ihr persönlich bekannten Helene Lange mitherausgegeben wird. Sie bekennt sich damit zu den Frauenrechtlerinnen der ersten Stunde. In der Schule hält sie Montagsandachten, das sind kurze, kraftvolle Ansprachen, ihr Unterricht an der inzwischen umbenannten „Elisabethschule – städtisches Lyzeum“ ist anregend und anspruchsvoll. Dennoch besuchen viele Schülerinnen sie zu Hause in der Wilhelmstraße 3, weil ihr die Bildungs- und Chancengleichheit dieser Mädchen gegenüber den Jungen am Herzen liegt; das merken viele von ihnen. J. kandidiert bei der Kommunalwahl am 3. März 1919 für die Deutsche Demokratische Partei und erringt, da sie auf Listenplatz Nr. 4 steht, einen von acht Plätzen der DDP und wird ein Jahr später, am 15. Juni 1920, als erste Frau in der Marburger Stadtgeschichte in den Magistrat gewählt. Die politische Tätigkeit J.s endet mit dem schwachen Abschneiden der Partei bei der Kommunalwahl 1924.

Zu Ostern 1925 – ein Jahr vor ihrer Ehrenpromotion (Licentiat h.c., es ergeht zwischen 1815 und 1984 nur an eine Frau: Hedwig Jahnow!) durch die Ludwigs-Universität Gießen – wird sie im Zuge des Ausbaus der Schule zu einer „großen Vollanstalt“, einem Oberlyzeum, d.h. einer Schule für Mädchen mit Oberstufe und Berechtigung zur Vergabe der Hochschulreife – zur Stellvertreterin des Direktors ernannt, nachdem man wegen der neuen zusätzlichen Aufgaben zunächst eine Oberstudienrätinnenstelle geschaffen hat, die „durch Verfügung des Herrn Ministers vom 18.4.1925 der Studienrätin Hedwig Jahnow übertragen“ wird. „Sie ist der amtliche Vertreter des Direktors und unterstützt ihn in seiner Verwaltungstätigkeit. Sie fasst regelmäßig wiederkehrende Berichte an das Provinzialschulkollegium sowie den Jahresbericht ab. Ihre besondere Obliegenheit ist die Behandlung der Erziehungsfragen, die sich aus der weiblichen Eigenart ergeben.“ Ihre Laufbahn wird 1935 abrupt beendet: Während man sie 1933 bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums noch verschonen muss, da sie schon vor 1914 Beamtin war (Altbeamtenregel), trifft aber § 5, Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 auf sie zu, in der es heißt: „Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt.“ Das Schulsekretariat meldet am 14. Dezember 1935 korrekt: „Die Oberstudienrätin Jahnow stammt von 4 volljüdischen Großeltern ab.“ Somit tritt § 4, Abs. 2 in Kraft: „Jüdische Beamte treten mit Ablauf des 31. Dezember 1935 in den Ruhestand.“ J. wird mit monatlichen Bezügen von nur 265 RM zwangspensioniert. Während sie zunächst noch ins Ausland reisen und in der Universitätsbibliothek wissenschaftlich arbeiten kann, wird ihr dies ab November 1938 verboten: Immer weitere antijüdische Gesetze schränken ihre Lebensmöglichkeiten sukzessive ein: u.a. nächtliches Ausgehverbot, oder ein Judenstern an Kleidung und Wohnung. Damit wird sie zur Außenseiterin abgestempelt. J. verbringt wieder mehr Zeit damit zu dichten und schafft ihrer Bitterkeit Raum: Die Kleiderkarte.

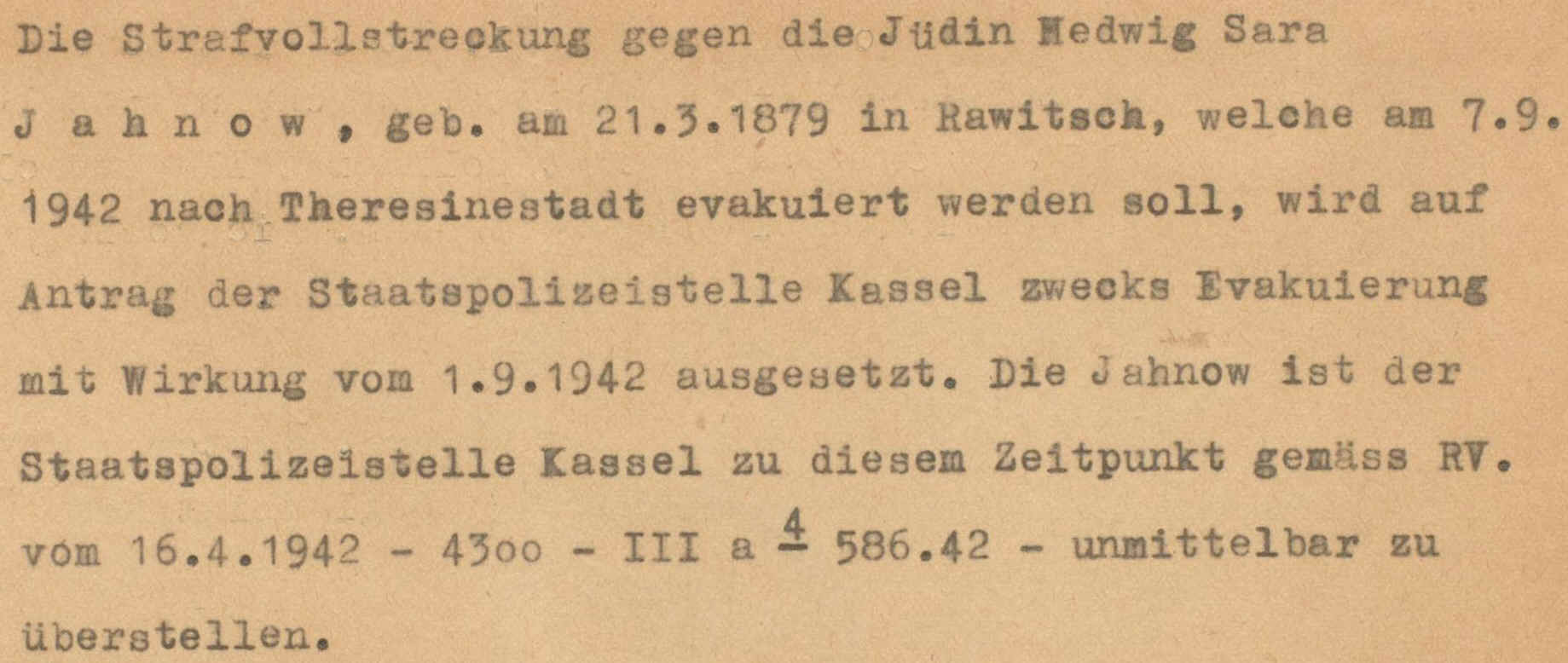

Seit 1915 lebt sie mit ihrer langjährigen Freundin und Lebensgefährtin Frieda Staubesand in deren elterlichem Haus in der Wilhelmstraße, mit ihr führt sie den Vorstand des Vereins „Frauenbildung – Frauenstudium“. Ein festes Band der jahrelangen Freundschaft verbindet die beiden Frauen. Vielleicht deshalb bemüht sich J. erst im Sommer 1938 um eine Ausreise nach England, was aber wegen ihres Alters und (bei Ausreise) wegfallender Pensionsansprüche abgelehnt wird. Die beiden werden am 8. Mai 1942 wegen Abhörens des Schweizer Senders Beromünster festgenommen, dabei hatten sie zwei Studentinnen im Haus belauscht und dies Professor Wilhelm Pfannestiel mitgeteilt, der SS-Untersturmbannführer und Leiter des rassehygienischen Instituts war. Er teilt dies der Gestapo mit, J. wird zu fünf, Frieda Staubesand zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 31. August 1942 wird J. vorzeitig aus der Haft in Ziegenhain entlassen und nach Marburg verbracht, um binnen einer Woche den Haushalt aufzulösen. Die geliebte Freundin stirbt schon am 2. September in der Marburger Universitätsklinik aufgrund einer Krankheit, die sich in der Haft zusehends verschlimmert haben muss. J. darf nicht Abschied nehmen, nicht an der Beerdigung teilnehmen. Am 6. September 1942 wird sie um 10.16 Uhr zusammen mit den letzten Marburger Juden von Gleis 5 des Bahnhofs nach Theresienstadt deportiert. Dort stirbt sie am 22. März 1944 an Unterernährung, einen Tag nach ihrem 65. Geburtstag.

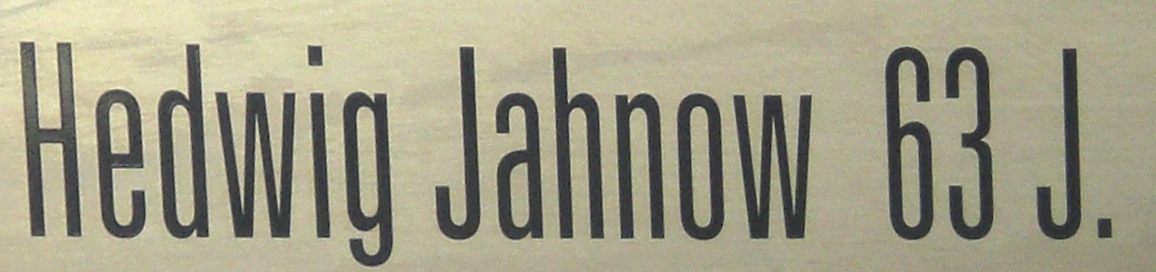

Nach Hedwig Jahnow ist eine Straße in einem Marburger Neubaugebiet benannt. Ein Forschungsprojekt des Fachbereichs Ev. Theologie an der Philipps-Universität Marburg trägt ihren Namen. Auf dem Bürgersteig der Wilhelmstraße des Marburger Südviertels (gegenüber der Hausnummer 4) ist zu ihrem Andenken ein Stolperstein gesetzt worden. Ihr Name auf dem Gedenkband im Bahnhof Marburg, das Ende 2014 am Treppenaufgang zu Gleis 5 installiert wurde, verzeichnet.

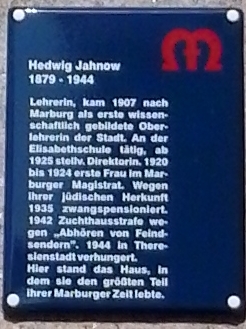

Es wurde auch an dem Haus, wo ihr Wohnhaus früher stand, eine Gedenktafel angebracht mit dem Text:

|